「すぐ立ち上がってしまう」

「食べ物に興味がない」

「遊び食べばかりする」

「せっかく作ったのに食べてくれない」

こんな悩みが続くと、食事の時間がイヤになってしまいますよね。

しんどくなる前に、知っておくとラクになることがあります。

実はままごとは、楽しく遊びながら「食べる力」や「食べたい気持ち」を育てる最高の練習になります。

この記事では、管理栄養士の視点から、

2歳児~3歳児の発達の特徴をふまえながら、自分から「食べたい!」と感じるようになる”ままごと”の活用ポイントを紹介します。

- ままごとが「食べる力」を育てる理由

- ごはんに興味を持たせるままごとのコツ

- ままごとを食事に結びつける工夫

2歳ごはんイヤイヤが減る!「ままごと」が食べたくなる理由3つ

理由1:失敗しても安心して何度でも挑戦できる

心はお姉ちゃんやお兄ちゃんみたいに「大きくなりたい」という憧れと、「できなかったらどうしよう」という不安が入り混じるゆれ動きながら日々過ごしています。

体の発達もまだ途中で、スプーンをやフォークを扱うのも未熟なため、思うようにいかず

「や~めた!」

「やりたくない!」

という思いから、食事に集中出来なくなってしまったり、立ち歩くことがあります。

上手に使えないのでやりたくない!

ままごとなら、お味噌汁はこぼれず、お米も散らばらないので、失敗もないからね。

「失敗しても大丈夫だよ」と見守ってもらえる経験が、子どもに安心感を与えます。

この安心感があるからこそ、本番の食事でも「もう一口、やってみよう」という気持ちが育つんです。

まさに、「練習のおままごと、本番の食事」。

遊びの時間に積み重ねた小さな成功体験が、実際の食事での挑戦につながります。

理由2:遊びながら自然とスプーン操作が上手くなる

体はまだまだ手首を返す(回内・回外)動きがまだぎこちない発達です。

お皿を持ち上げる、スプーンですくう。

ままごとの動きは、食事と同じく手首や指先を細かく使います。

ままごとでお玉やおしゃもじを使って

「よそう」

「うつしかえる」

遊びを繰り返すと、自然にこの動きを練習できます。

ままごと遊びの延長で、自分からは盛り付けするのを手伝ってくれる子もいます。

スプーンが上手に使えるようになると、食事中の「できない!」ストレスが減り、

食事の楽しみが増えて、食べることに集中することができ、離席もだんだんと少なくなっていきます。

理由3:楽しい成功体験が「食べたい気持ち」を育てる

社会性は「みたて遊び」ができるようになっていきます。

ブロックを食べ物に見立てたり、「オレンジジュースどうぞ!」と大人に差し出したりと、大人の真似をするのが大好き。

ままごとで「楽しい!」と感じる経験が増えるほど、「食べる=楽しい」と感じやすくなります。

ままごと遊びで、お弁当の見立て遊びをしている子どもが、「お弁当いつ?」と聞いてくることがあります。

食べたいものがあるって、それだけで食事を楽しみにしてくれている証拠ですよね。とてもいいことだな~と感じます。

仕事場にも「たまご」が苦手な子がいるのですが、おままごとで「コレタマゴ」と遊んでいる姿をみると、克服できる日も近いな~っと、見守っています。

2~3歳にはどんな”ままごと”がいい?今日から試せるおすすめ4選

大きい・小さいがわかる”ままごと”で「自分で選ぶ力」を育てる

2歳児は「大きい・小さい」といった抽象的な概念が少しずつ理解できるようになる時期です。

抽象的な物事の理解を育てるのに役立つのが、大きさの違うお皿や入れ物です。

たとえば、大きいお皿にはおにぎりが3つ入るけれど、小さいお皿には2つしか入らない──こうした違いが、目で見てわかるようになっていきます。

この経験を積むと、「今日は小さいほうを頑張ってみよう」と自分で選べるようになります。

食事でも「一口だけ食べてみようかな」という挑戦につながる、大切な力です。

スプーンやお玉を使う「うつしかえままごと」

- 汁なしのおかずをお玉で小皿に移す

- ごはんをおしゃもじで別皿にうつす

- スプーンで毛糸やスポンジを「料理」に見立ててすくう

このような遊びなら、手首を返す動きを自然に練習できます。

遊びの中で“すくう・運ぶ”が上手になると、実際の食事でもスプーンやフォークの動きが安定していきます。

そして、大人と同じようにお玉を扱えたときの『できた!』という喜びが、子どもに大きな自信になります。

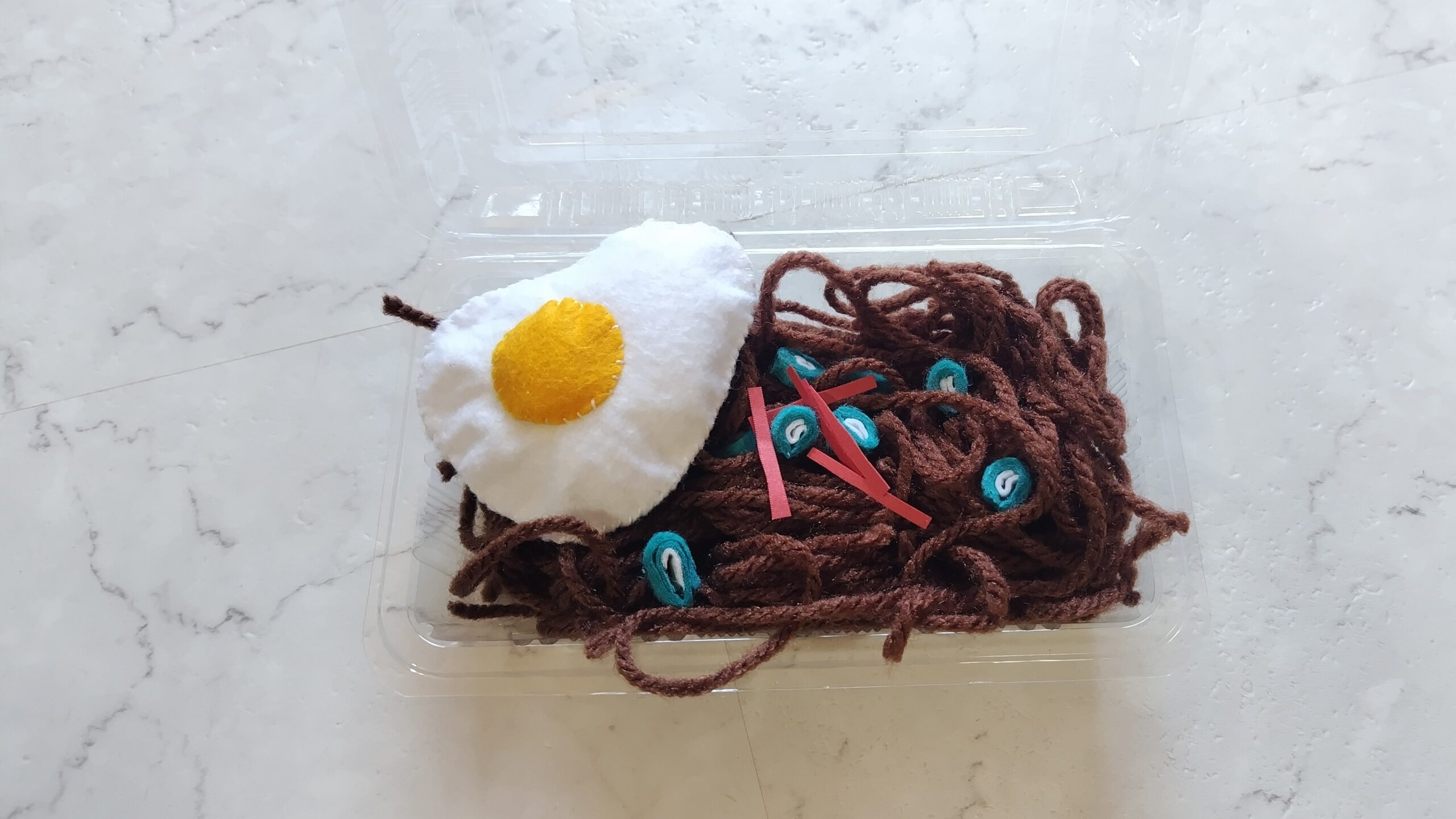

いろんな素材を使って「作る→食べる」流れを遊ぶ

「自分で作ったものは食べたい」という気持ちは、遊びでも育ちます。

毛糸を麺に、スポンジを野菜に見立てるなど、素材が多いほど見立て遊びが広がります。

おすすめ素材

- おじゃみ(おにぎりやお豆に見立てやすい)

- 毛糸(ラーメンやパスタにぴったり)

- スポンジを小さく切ったもの(野菜に見立てやすい)

素材が多いほど遊びが広がりやすくなります。

お店屋さんごっこや料理再現ごっこで食事に期待感をもたせる

お店屋さんごっこは「食べたい!」と注文するシーンがあるため、「食べる=うれしいこと」という気持ちを育てやすいです。

また、サンドイッチやおにぎりなど実際の料理を再現する遊びは、食事への興味に直結しやすいですよ。

お部屋に入るとよく、オレンジジュースを押し売りされます(笑)

「“食べるまね”が“食べたい気持ち”につながる」ままごと遊びですが、

忙しい日のごはんの準備まで手が回らない…というときもありますよね。

【幼児食の宅配】という選択肢もあります。実際に使ってみたレビューをこちらの記事でまとめています。

ままごとを食事につなげるコツ3つ|遊ぶだけで終わらせない!

遊んだ後に「一緒に食べよう」と声をかける

ままごと後に「今作ったおにぎり、本物でも食べてみようか」と声をかけると、遊びの延長で自然と座りやすくなります。

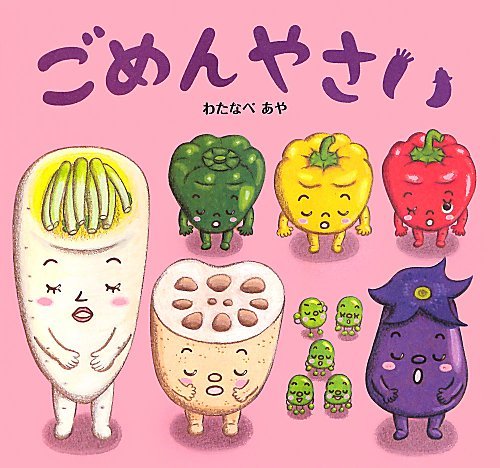

また、食べ物がテーマの絵本を読むのも効果的です。

「ごめんやさい」や「おやおやおやさい」など、食べ物が登場する絵本を読んだあとに、

「これ、さっき作ったのと同じだね!」「こんど、ホットケーキをおやつに出してもらおうか?」と、

遊びで出てきた食べ物の名前を取り入れて声をかけると、ままごとと実際の食事がつながりやすくなります。

「ごめんやさ~い♪」というリズミカルなフレーズがクセになる、

声に出して読みたくなる絵本です。

いろんな野菜たちが登場し、可愛らしく親しみのあるイラストで、食べ物をとても身近に感じられる一冊です。

内容はとてもわかりやすく、2歳くらいのお子さんにもぴったり。

読んでいるうちに自然と相手を思いやる気持ちに気づけるストーリーで、「もう一回読んで!」と何度もリクエストされるほど人気です。

本物に似たままごと道具を選ぶ

おにぎりや野菜など、実物に近いままごと道具を選ぶと「これ、ごはんと同じだね」と話題が広がり、現実の食事にも興味を持ちやすくなります。

手芸が得意な方は、フェルトで手作りしてみるのも素敵な方法です。

やわらかい手触りや温かみがあり、私も大好きです。

ただ、使っていくうちに毛玉ができやすいのがちょっぴり残念ポイント…。

最近ではままごとセットもセリアやダイソーなどの100円ショップでも売っているのをみかけます。「まずはどんなおもちゃかな?」と試す気持ちで、100円ショップのものをいくつか買ってみるのもいいかもしれません。

ただ、100円ショップの物の多くは、マジックテープで食材をくっつけているのですが、何度も遊んでいるうちに面ファスナーにホコリや糸くずがついて、くっつきにくくなってしまうことがあります。

だんだんと、遊びにくくなってしまいます。

少し値段は上がりますが、木製のおもちゃは丈夫で長持ち。

プラスチック製に比べて、大切に長く使えるのが魅力です。

さらに、

- 滑りにくく、安定した重みがある

- 思い通りに扱いやすい

- 「できた!」という達成感を得やすい

といった特徴があり、子どもの集中力や創造力を育てる遊びにぴったりです。

安全面や使いやすさを考えると、長い目で見て納得できるお値段かなって思います。

また、マグネット式でくっつけるタイプなら、

ゴミや毛くずがつきにくく、繰り返しスムーズに楽しく遊べます。

口に入れても安全な素材や、角のない安心設計のものを選べば、

小さなお子さんでも安心して遊べますよ◎

大人も一緒に「おいしいね」と真似して楽しむ

大人が「おいしいね!」と嬉しそうに食べる真似をすると、子どもは「自分も食べたい」と感じます。

一緒に食べるという普通のことが、子どもにとっては「食べてみたい」という気持ちを育てる大きな力になります

まとめ:ままごとで「食べたい気持ち」を今日から育てよう

ままごとは、食べる力と楽しい気持ちを同時に育てる

ままごとは、手先の練習だけでなく「食べるのって楽しい!」という気持ちを育てる遊びです。

お玉やおしゃもじを使ううつしかえ遊び、素材を使った料理ごっこ、お店屋さんごっこなど、特別な道具がなくても始められます。

楽しい成功体験を積むことが「自分で食べたい」という気持ちにつながります。

発達に合った遊びが「できた!」の自信につながる

2〜3歳児は、まだ手首の動きがぎこちなかったり、概念を理解し始めたばかりの時期です。

「大きい・小さい」を比べる遊びや、お玉を使った手首の練習遊びは「できた!」の経験を積むのにぴったりです。

大人が「失敗しても大丈夫」と見守ることで、子どもは安心して挑戦できるようになります。

おわりに:緒に楽しむ時間が、食べる意欲を育てる

大人が「おいしいね!」と嬉しそうに食べる真似をする、一緒に「これおいしそう!」と笑い合う──そんな普通のことが、子どもにとっては「食べてみたい」という気持ちを育てる大きな力になります。

焦らず、親子で楽しく遊ぶ時間を増やすことが、2歳児が自分から食べるようになる一番の近道です。

ままごとは、手先の練習だけでなく「食べるのが楽しい」と思える心を育てます。

スプーンやお玉を使うままごと、素材遊び、お店屋さんごっこなど、特別な道具がなくても始められます。

お玉で「お味噌汁をよそう」まねっこ遊びから、はじめてみませんか?

コメント