かじることができない」「一口が大きすぎて喉につかえそう」 そんな悩みはありませんか? 実は「かじり取る」動きは、自分で食べるための「お口のスイッチ」なんです。

15年の現場経験から、おうちで今すぐできる**「かじり取りのコツ」**をスッキリまとめました。

- 「かじりとる力」が発達に与える影響

- 食事の姿勢や環境の整え方

- 「かじりとる」市販のおやつ紹介

なぜ「かじり取りが」が大切なの?

前歯は、食べ物の情報をキャッチする「高性能センサー」だから。

「食べる」のスタートは「かじりとる」ことからはじまります。

これには、ちゃんとした体の秘密があるんです。

まずは、かじりとり「お口のセンサー」を動かそう!

前歯は「感覚の高性能センサー」

前歯の根っこには「歯根膜(しこんまく)」という、

すごいセンサーがあります。

このセンサーが、食べ物が当たった瞬間に

- 「どれくらいの力で噛めばいい?」

- 「これは硬い?それとも柔らかい?」

- 「これは飲み込んでも大丈夫なもの?」

という3つの情報を一瞬でキャッチして、

脳に「これから噛むよ!」という合図を送ってくれるんです。

前歯でガブッ!と噛んだ瞬間、脳にこんな合図が飛びます。

- これは硬いぞ!」

- 「これくらいの力で噛もう!」

- 「これなら飲み込んでも大丈夫!

最初から細かく刻んでしまうと、このセンサーが働かず、お口が「噛む準備」を忘れて丸飲みしてしまうこともあるんです。

どうしたら「かじり取る」力が育つの?

かじりとる力を育てるには、食べる前の「姿勢」や「環境」もとても大切。

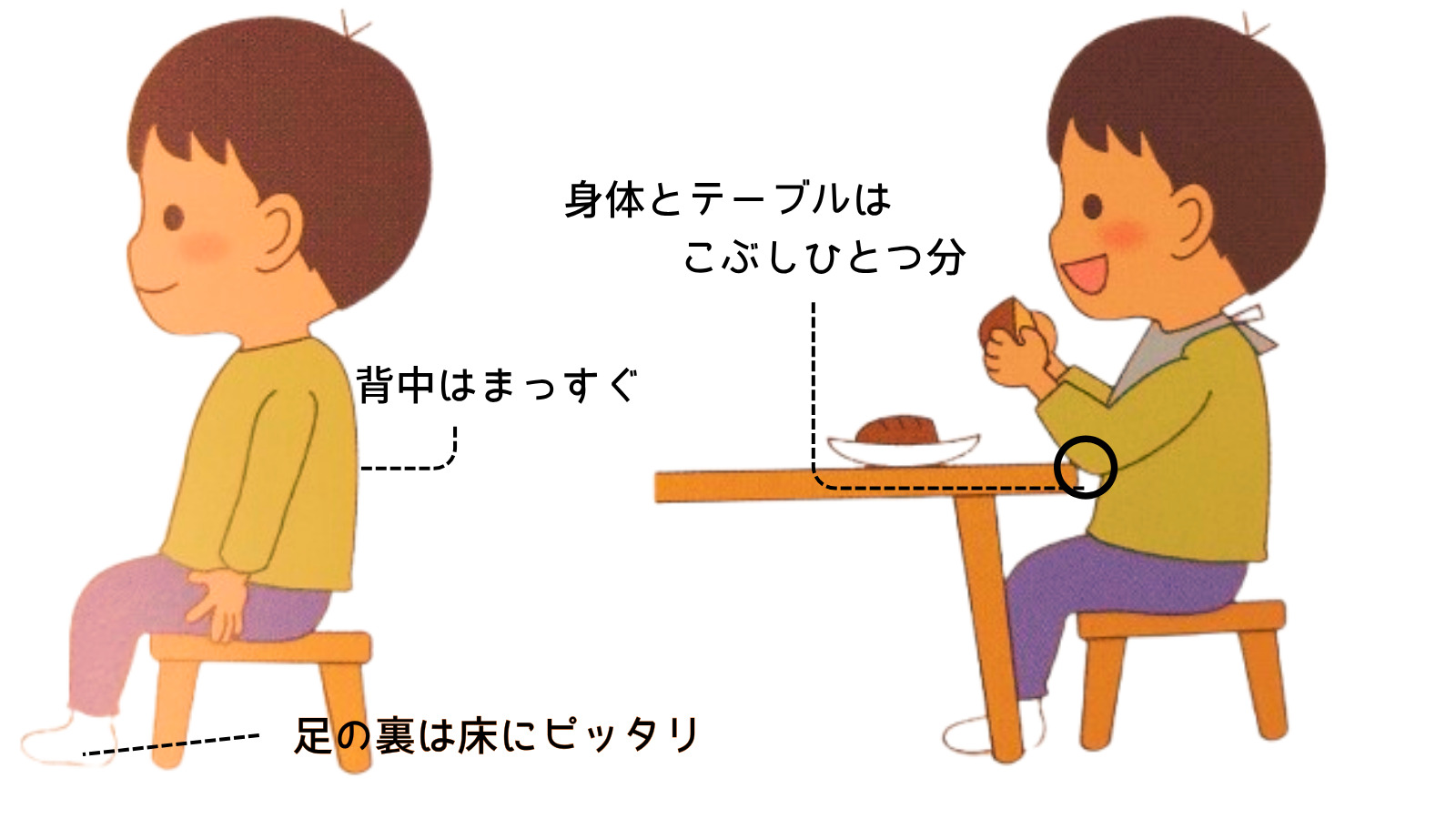

1.まずは「姿勢」を整えよう(足裏ピタ!)

【正しい姿勢のポイント】

- 足の裏は床にピッタリ

- 背中はまっすぐ

- 身体とテーブルの間はこぶしひとつ分あける

- テーブルの高さが肘が90度くらい、自然に曲がる高さがベスト

特に大切にしたいのが「足が床またはフットレストにしっかりついていること

足がブラブラしていると、上半身が安定せず、うまく前歯で食べ物をかじれません。

足裏が床につくことで、体が安定し、強く踏ん張ることができ、しっかりと噛む力を生み出します。

私も実際に、子どもの体格に合わせて、背もたれのある椅子では、背中にクッションやバスタオルを挟んだり、、足元にはジョイントマットを重ねて高さを調整しています。

私の失敗談なんですが、足の踏ん張りが強い子ってたまにいて、ジョイントマットにグイーンって、踏ん張るんです。

そしたら、椅子ごと斜めにいくことに!あわや転倒。冷や汗ものでした。

どうか、安全面にはくれぐてもご注意してくだいね。

足が安定すると姿勢維持がしやすくなり、上半身や顔まわりの筋肉も使いやすくなります。

2.「道具」と「食材」でスイッチを入れよう

無理に練習させるのではなく、遊び感覚で「ガブッ」を引き出します。

私が現場でもおすすめしているのが、100均でも買える波型カッターです。

このギザギザの形が、前歯に引っかかりやすくなり、お口のセンサーが自然と反応してくれます。

ちなみに、料理が苦手さんという方には・・、

1,000円前後のしっかりしたものも一度チェックしてみてください。

使い心地と、耐久性がまったく違うので、ストレスなく、使い続けることができます。

3.やわらかいものから始めてみよう

かじりとる練習を始めるときは、まず「前歯でスッと切れるやわらかい食材」からスタートするのがおすすめです。

たとえば……

- 蒸したにんじんスティック

- バナナなどのやわらかい果物

これらは前歯でも簡単に噛みきれるので、お子さんも怖がらずに、安心して取り組めます。

親指と人差し指で軽くつまんで、簡単につぶれるくらい」がベスト。

まずは、「自分で噛みきれた!」という達成感を味わうことが、何より大切です。

おやつの時間でできる「かじり取り」練習

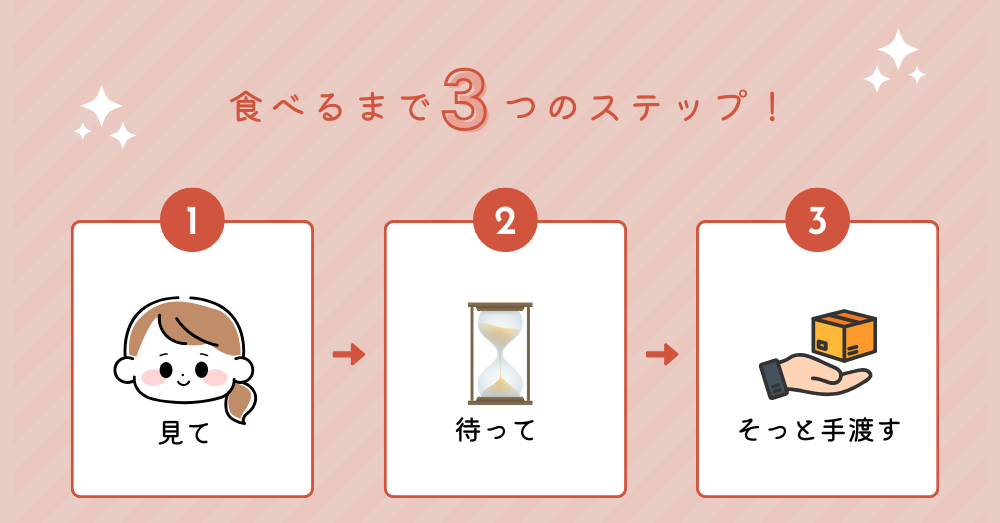

待って・見せて・そっと手渡すの3ステップ

かじりとる練習を始めるにあたって、意識するポイントは3つだけ。

【ポイントは3ステップ】

- 見て:これからすることを見せてあげます。

- 待って:子どもが自分のペースで考えたり、動いたりする時間をあげます。

- 手渡す:子どもが準備できたらそっと物を手渡す。

この3ステップは、「子どもが安心して自分のペースで行動できるようにするコミュニケーションの方法」と言われていて、この3つを意識することで、子どもは「自分のペースで大丈夫」と感じ、安心して取り組むことが過ごせるようになります。

意外な「ハッピーターン」

細長くてほどよく硬いので、かじり取りの練習にぴったり。 食べ終わった後の粉をペロッと舐める動きも、実は立派なお口の運動になります。

塩分が気になる場合は、表面の粉を少し落としたり、赤ちゃん用の細長いせんべいから始めてもOKです!

あえて「大き目」の食べ物を出してみるのもコツ

「小さく切らないと食べにくいかな?」と、ついつい細かくしてしまいがちですが、実は**「大きめ」だからこそ引き出せるお口の動き**があります。

たとえば、こんな食材を「ガブッ」とさせてみませんか?

- 食パン(トースト): スティック状や、持ちやすい三角に切って。

- スイカやメロン: 皮をつけたまま、くし形に。

- 大きなおにぎり: 子どもの手で握れるくらいのサイズ。

大きな食べ物を前にすると、子どもは自然と「どれくらい口に入れればいいかな?」

と考えるようになります。

尖っている角の部分を狙ってみたり、自分で持つ位置を変えてみたり。

そうやって「一口の適量」を、自分の体で学んでいくんですね。

「三角形」のトーストやおにぎりは、角の部分が前歯に当たりやすく、かじりとりの成功体験を積みやすいので特におすすめです。

もちろん、口に入れすぎてしまわないよう、大人が近くで安全を見守りながら「上手にかじれたね!」と声をかけてあげてください。

声かけは「ガジっ!」っと楽しく

偶然つまんで、お口に入った! その瞬間を見逃さず、全力で伝えてあげてください。

すごい!!できたね!!

大喜びするパパ・ママを見て、お子さんは「お、これはどうやら、良いことらしいぞ!」と学んでくれます。

この「できた!」の自信がつくことで、少し硬さのあるものを「かんでみよう!」と思える力になりあます。

かじった瞬間に「ガジッ!」と効果音をつけてあげるのも、楽しく噛む

まずは「できるんだ!」という達成感を味わうことが、何よりの近道です。

まとめ「かじりとる力」で食べる土台が育つ

かじりとる力を育てることは、単なる「食べる技術」ではなく、子どもが自分の力で「食べる楽しさ」を見つけるための出発点です。

かじりとる練習が子どもの自信になる

練習を積み重ねることで、食べることが「できる」→「楽しい」に変わります。

かじりとる経験は「自分で食べられた!」という自信につながり、苦手な食材への挑戦にも一歩踏み出しやすくなります。

▼「噛む力が育ってきたら、次は『自分で食べる環境』を。実は大切なお皿の選び方をまとめました」

おうちでもできるサポートを続けよう

特別な道具がなくても、日常の中にちょっとした工夫を取り入れるだけで、「かじりとる力」は育ちます。できることから、少しずつでも大丈夫。

最後に伝えたいこと

最後に、少しだけ「未来の予報」をお伝えしますね。 かじり取りが上手になってくると、

今度は「口に入れたものをべーっと出す」という姿が見られるかもしれません。

せっかくかじり取ったのに……とガッカリしてしまいますが、

実はそれも「お口が育っている証拠」。

次の記事では、その「べーの正体」と「飲み込む力を育てるコツ」を詳しくお話ししています。

ぜひ合わせて読んでみてくださいね。

コメント