さっきまで機嫌よく食べていたのでは?(笑)

いったいどんな事件があったんだい・・そんなふうに思う毎日です。

食事の介助をしているとそう思うことありませんか?

私は、10年以上にわたって、そして今もなお、2歳児と毎日向き合いながら、食事介助をしています。

そして今日も(笑)

そんな日々の中で感じてきたこと、気づいたこと、そしてちょっとした工夫をシェアしたいと思います。

きっと今この記事を開いてくださっているあなたも、

- イライラしたり

- 泣き声に疲れてしまったり

- 落ち込んだり

- 「なんでこんなにうまくいかないの?」と悩んだり

そんな気持ちを感じながら、がんばっている方なのではないでしょうか。

だからこそ、この記事が

「そういうことだったんだ」

「ちょっとやってみようかな」

と思える、やさしいヒントになればうれしいです。

- 2歳児が食事中にぐちゃぐちゃする「本当の理由」

- できそうでできない…2歳の「まだ途中」な発達のこと

- イライラしないために大人ができる「声かけ」と「ちょっとした工夫」

なぜ2歳児の食事がぐちゃぐちゃになるの?

「自分で!」って言うから任せたのに、うまくいかなくて大泣き…。

こんな経験ありませんか?

食事中にごはんを投げる、ぐちゃぐちゃにする。

一見ふざけているように見える行動には、実は理由があるんです。

「やりたい!でもうまくいかない」2歳児のジレンマとは?

2歳ごろの子どもは、エリクソンの発達理論でいう「自律性 vs 恥・疑惑」の時期。

分かりやすく言うと、「自分でやりたい!」「できないかもしれない」という2つの気持ちがぐんと強くなる時期です。

私はこの時期の子どもを、「繊細なチャレンジャー」と呼んでいます。

助けを借りずに「じぶんでやりたい!」と強く思いながら、まだまだ不器用な手や経験で、毎日挑戦しているからです。

でも、現実はうまくいかないことだらけ

たとえば…

- スプーンで食べたいのに、うまくすくえない

- -自分で服を着たいのに、腕が通らない

- トイレに行きたいのに、間に合わない

「やりたい!」という気持ちはあっても、まだ「できないこと」の方が多いんです。

そのギャップにぶつかって、こんな行動になることも…。

- 「もういや!」とごはんをぐちゃぐちゃにする

- 「やーめた!」とふてくされる

- 「ぼくってダメなのかな…」と落ち込む

言葉で上手に説明できない2歳児は、

「困ってるよ〜」「助けてよ〜」という気持ちを、態度や行動で必死に伝えています。

困らせてるのではなく、「困っている」のかもしれません

そんなとき、大人がそっと寄り添って、 「あとちょっとでできそうだね」 「一緒にやってみようか」 という言葉が大切になります。

大人のやさしい声かけは、子どもが「できない」気持ちと向き合う勇気になり、前へと進む力になるのです。

手の使い方がうまくいかず、上手に食べられない

実は、スプーンを使って食べるには、大人が思っている以上にたくさんの動きが連携して必要な動きなんです。

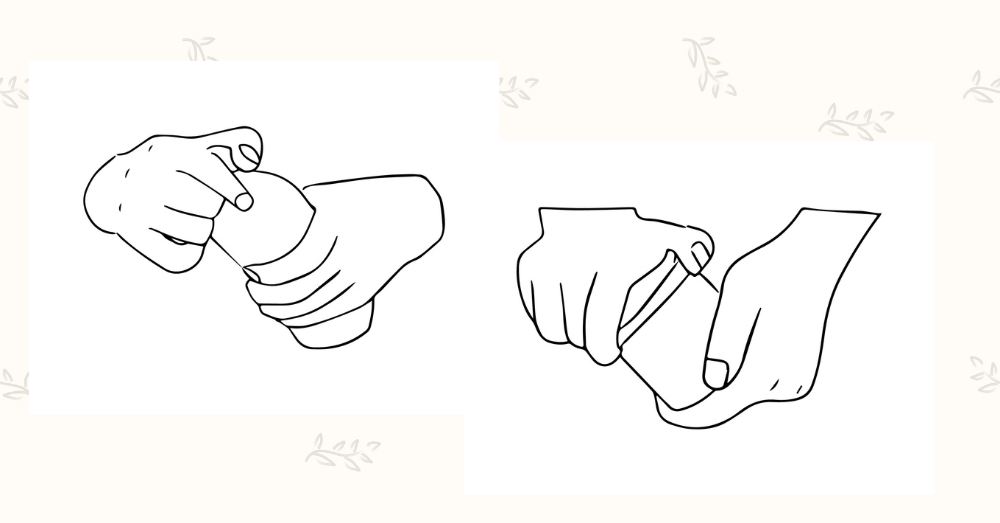

スプーンを使う5つのステップはこちら

- スプーンを正しく持つ

▶︎ 握る持ち方から、少しずつ指先で持てるように - 手首をひねってすくう

▶︎ 手首の回転(回内・回外)がまだ不安定 - 力加減を調整してすくう

▶︎ 強すぎたり弱すぎたりで、うまくいかないことも - こぼさずに口まで運ぶ

▶︎ 手が揺れたり、角度が不安定でこぼれやすい - スプーンを口に入れる角度を調整する

▶︎ スムーズに入れるのが難しく、落としてしまうことも

2歳児にとっては、まだまだ「練習中のスキル」

「できない」のではなく、「今、できるようになっていく途中」ということも。

2歳の子どもにとって、手首をひねる動き(回内・回外)は、まだまだ不安定です。

スプーンを返すのが難しくて、すくった食べ物を「ひっくり返す」ような動きになりやすいんです。

毎日の食事は、お皿が地球かな?と思うほどぐちゃぐちゃに(笑)

でも、こうした動きは、日常のお手伝いの中で自然と身に付けていくことが出来ます。

たとえば:

- おしぼりをしぼる

- 洗濯物をねじって干す

- 水を入れたボトルのふたを開ける

などなど。

日常のお手伝いは、ねじる動きを練習するのに最適。

お手伝いをしていく中で、自然と手首を動かす経験が少しずつ増えることで、スプーン操作もなめらかになっていきます。

ぐちゃぐちゃになる行動もわざとではなく、「手の練習中」だと思えると見え方が変わってきます

食べるのが楽しくなる!2歳児の「できた!」を引き出すには?

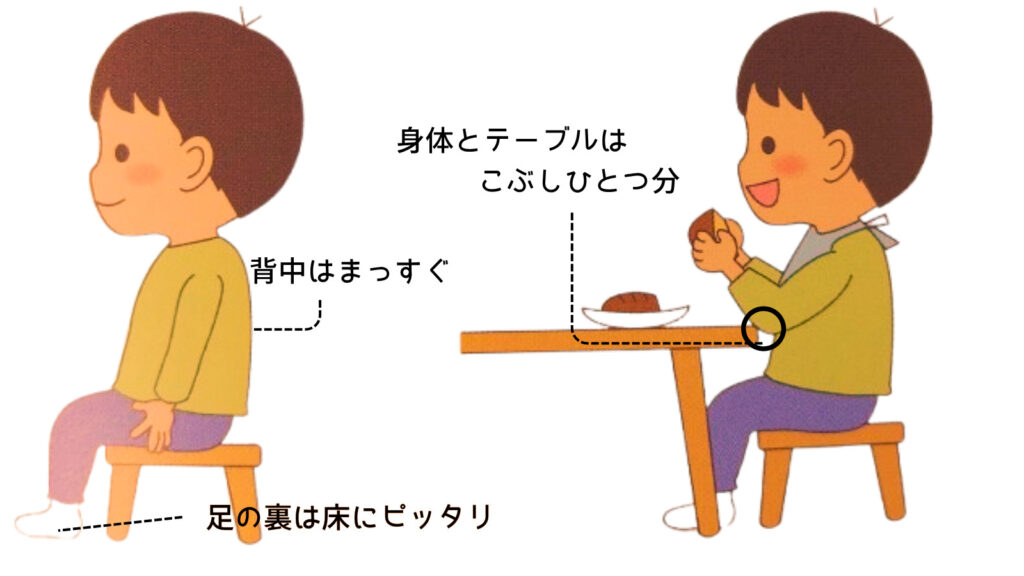

ひじ・ひざ・背中は90度+足裏ピッタリ

「手がうまく使えない」「スプーンを持っても食べづらそう」

そんなとき、まず。

見直してほしいポイントは 「姿勢」 です。

とくに大切なのが、

- 足が床につくこと

- 机と椅子の高さが合っていること

この2つがそろうことで、体が安定し、手先が自由に動かせるようになります。

また、机が高すぎたり低すぎたりすると、腕が疲れてしまって集中力も続きません。

姿勢が不安定だと、集中力も落ちてしまうので要注意です。

「食べる姿勢ってどう整えたらいいの?」という方はこちらの記事も参考にしてみてください

「ダメ!」を「○○してほしいな~」に変える

2歳児の食事中、ぐちゃぐちゃにしたり、手や口のまわりが汚れたり…。

そんな姿に、ついつい

「あー、もう!ダメでしょ!」

「またこぼしてる〜!」

と声をかけてしまうこと、ありますよね。

「ダメ!」だけでは、なにが「正しい」か、子どもには伝わりません。

そんなときは、大人が 「してほしい行動」を具体的に伝えてあげる。

たとえば…

- 「こぼさないで!」より → 「そーっとすくってみようか」

- 「遊ばないで!」より → 「スプーンでカレーをすくってみようね」

- 「汚さないで!」より → 「お口に入れてからモグモグだよ」

こうした声かけのちょっとした工夫が、

子どもに安心感と「できた!」の経験を与えてくれます。

「どうしても怒ってしまう…」というときも、一呼吸おいて、

『○○しようね』と、人生の先輩として 「してほしいこと」を具体的に伝えるように心がけています。

にこにこの食卓は、伝え方ひとつで変えられる。

私は、そう信じています。

声かけに大人が楽しいをプラスする

だんだんと集中力が切れてきて、遊び食べに突入…。

苦手な食べ物が出てきた途端に、おふざけモード全開!

そんなときは、大人がちょっとだけ“おもしろ担当”になるのもひとつの方法です。

注目をこちらに戻して、食卓の空気をふわっと変えてみるのもいい方法だと思います。

私がよくするのは、お茶碗の底にうさぎ柄があることを活かして、

うさちゃん見えてきたね〜〜!

と、「ピカピカもうすぐだね~!」と言ってみたり、

足がぶらぶらしているときには、

かなづちでトントントン!足はピタよ〜

と、リズム遊びのように声かけしています。

また、ある保育士さんは、牛乳が苦手な子どもたちに対して、

「はい、みんなで〜カンパーイ!」と声をかけていました。

はじめはイヤイヤしていた子どもたちも、

コップを合わせて「カンパーイ!」としただけで、

なんと、「ごくごく」と飲めていたんです。

ちょっとした「遊び心」があるだけで、

子どもは、また食事に戻ってきてくれることがあります。

楽しい雰囲気が、子どもの背中をそっと押してくれることって、ほんとうにあるんですよね。

「うまくいかない」を応援する

大人を困らせるように見える行動も、「なんでそんなことするの?」より、

「どうしたの?」と心を寄せてみることで、子どもなりの理由が見えてくることがあります。

たとえば、

- 手をそっと後ろから添えてみる

- 食べやすいように、食材の形を変えてみる

- 一口食べられたら、しっかりほめる、一緒に喜ぶ

そんな小さな工夫が、子どもにとっては「できた!」「やったー!」の体験につながります

先日、こんなことがありました。

さっきまで順調に食べていた子が、急におかずをスプーンでぐちゃぐちゃにし始めたんです。

「えっ、どうしたの?」とよくよく見てみると

おかずが少なくなってきて、上手にすくえなくなっていたんです。

悔しさやイラダチで、「もういいや!」ってあきらめモードになっていました。

そこで私は、後ろからそっと手を添えて、一緒に最後の一口をすくってみたんです。

すると…パッと満足そうな笑顔に!

「じぶんで全部食べられた!」「できた!」

と、とっても嬉しそうな顔をしていました。

私もとってもうれしくて、「お皿、ぴかぴかだね〜!」と一緒に喜びました。

「できないの先にあるできた!」を、 一緒に見つけることが、子どもにとっての力になります。

まとめ:2歳児の食事でイライラしないために大切なこと

「ぐちゃぐちゃ」は、成長のサインかもしれません

食事中のぐちゃぐちゃ、こぼし、遊び食べ…。

そのひとつひとつは、「困った行動」に見えるかもしれませんが、

実は繊細なチャレンジャーである子どもたちが、「今、できるようになろうとしている」道の途中。

そう思えるだけで、大人の気持ちも少しラクになることがあります。

「してほしいこと」を伝えると案外うまいく

「ダメ!」と伝えるより、

「こうしてみようか」と方向を示すことで、

子どもは安心して動くことができます。

…とはいえ、、分かっていてもむずかしいですよね。

慣れてきた今でも、つい反射的に「ダメ!」って言っちゃうこと、私もあります(笑)

でも、子どもには

「上手になりたい!」「かっこよくなりたい!」というまっすぐな気持ちがちゃんとある。

その気持ちを信じて、私も日々声かけを工夫しています。1つひとつの「できた!」を一緒に喜びながら、

きっと「にこにこ」の食事時間が少しずつ増えていきます。

コメント