「いつまでも口の中に食べ物を残している」「飲み込まずにずっとモグモグしてる」

そんな姿を見ていると、つい「まだ食べてるの?」と言ってしまったり、「早く飲み込んでくれたら…」と焦ってしまうこともありますよね。

でも、その“ため込み”の裏には、子どもなりの理由や困りごとが隠れていることもあります。

実は、口にため込む行動にはちゃんとした背景があります。

この記事では、1歳半~2歳児がため込んでしまう理由や、発達段階との関係、そして保育や家庭でできるやさしい対応のヒントをご紹介します。

- 子どもが口に食べ物をため込んでしまう主な3つの原因

- 無理に飲み込ませない!保育や家庭でできる具体的な対応方法

- 噛む力を育てる簡単に作れるメニューを3つご紹介

子どもが口に食べ物をためこんじゃうのは、どうして?

まだ早い?食材の硬さや大きさが合ってないことも

実は、大人とおなじように食べられるようになるのはだいたい4歳~5歳頃。

1歳半〜2歳というのは、まだ「かみきる・つぶす・飲み込む」力が発達途中。

「食べる」という動きには、舌や頬をうまく使って食べ物をまとめ、舌で喉の方へ送り込むなど、たくさんの動きが連携して起こっています。

まだ発達途中の子どもにとっては、それがとても難しいこともあるんです。

たとえ奥歯が生えていても、繊維質のある野菜や少し硬い食材は、噛みきれずにため込んでしまうことがあります。

噛んだり、飲み込みこんだりする、「嚥下の力」は発達とともに身につく力。

だからこそ、お口の成長を見守ることが大切です。

食材をやわらかくする、トマトは皮をむく、パサつくものはとろみをつけるなどの調理の工夫がポイントです。

落ち着かないとゴックンできない。心の状態も影響

気分が乗らない、体が疲れている、眠たい、ちょっと不安……

そんな心や体の状態が、食べる様子にあらわれることもあります。

保育士さんに聞いてみると、「雨で外に出られなかった」とか、「朝早く起きすぎてぼーっとしていた」なんて日も、子どもの食欲に影響するそうです。

食べないときって、ほんとに食べない(笑)

大人が「今日はまぁ、そんな日だよね」と受けとめる「気持ちの余白」が、子どもにとっても心地よい食事時間をつくります。

子どもは経験が少ない分、環境のちょっとした変化が食欲にあらわれやすいもの。

だからこそ、大人が落ち着いて関わることが、子どもにとって大きな安心につながるんです。

「早く食べて!」がプレッシャーの原因になることも

大人の声かけが多すぎたり、「ちゃんと食べてね」と何度も言われたり…

子どもが“見られてる「急かされてる」と感じると、プレッシャーになって飲み込むのに時間がかかってしまうことがあります。

いらないものは「いらない」と言える。

苦手なものは「苦手」と受け入れてもらえる。

そんな関係性が、大人と子どもの信頼関係の土台になります。

口にためこんじゃう子、どうやってサポートすればいい?

小さな成功体験が「食べる自信」につながる!

ため込んでしまう子には、一口の量を「本当にこれでいいの?」というほど少なくしてみるのがおすすめです。

成功体験を積むことで、子どもも自信を持てるようになります。

スプーン半分、ひとくちの量が鍵になります

無理のない量からスタートして、ゆっくりペースで「飲み込めたね!」と認めてあげることが、前向きな食経験につながります。

保育の現場を見ていると、4〜5人の子どもに囲まれながらの食事介助で、「はやく食べてほしい」という気持ちから、ついスプーンに山盛りにして口へ運ぶ光景をよく見かけます。

「食べる時間」「片付ける時間」が決まっているなかで、焦る気持ちになるのもよくわかります。

でも、子どもの口がリスのようにパンパンになっているのを見ると、

「これではきっと、口の中を動かすのもしんどいだろうな…」と感じることもあります。

子どものペースに合わせた“ひとくち”が、実は一番の近道

声かけやタイミングで“ゴックン”を応援しよう

「ごっくんできたかな?」「お口の中どうかな?」といったやさしい声かけも、子どもの安心につながります。

飲み込んだことに気づいたら、「ごっくんできたね!」と褒めたり、「うれしいね」と気持ちを共有する言葉をかけるのも効果的。

食事が「楽しい経験」になります。

ついつい、声のかけすぎになるので、「ちょっと少ないかな?」くらいを意識しています。

声かけが多すぎると、かえって子どもが緊張してしまうこともあるので、「そっと見守る」くらいの距離感を大切にすると、子ども自身のペースを守ることができますよ。

| OKな声かけ | NGな子声かけ |

| 「おくちすっきりしたかな?」 | 「早く食べなさい」 |

| 「ゴックンしたね、すごいね」 | 「なんでまだ口にあるの?」 |

「食べる時間=安心する時間」にする環境づくりを

音楽、テレビ、会話など、意外と多くの刺激がある家庭の食卓。

集中できる環境を整えることで、ため込みが減る子もいます。

子どもにとって「静か=集中しやすい」こともあります

照明をやや落とす、音楽を止める、大人も一緒に食べるなど、まずは「静かで安心できる雰囲気」作りも効果があります。

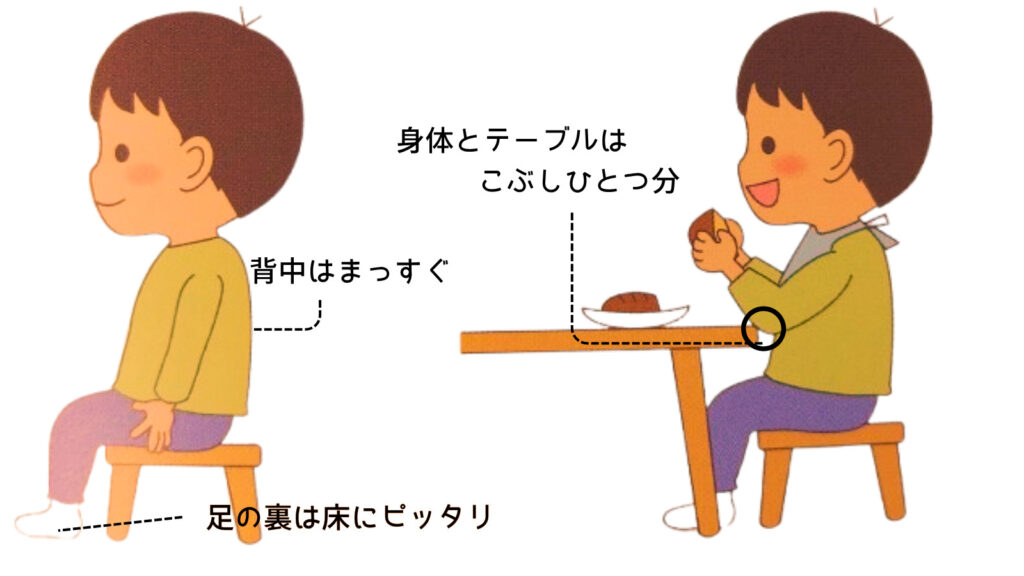

姿勢を整えると、飲み込みがスムーズに

体が安定しておらず、足がぶらぶらしている状態だと、体幹も不安定になり、食事に集中し椅子の高さを見直すだけで、食事がラクになる子も多いです。

踏み台や座布団を使って「ひざが直角になるように」調整してあげましょう。

飲み込みにくい食材は、調理の工夫でやさしく変身!

| 苦手な食材の特徴 | 具体的な食材例 | やわらかくする工夫 |

|---|---|---|

| 繊維が多い | ごぼう、ほうれん草、キャベツ | 繊維を断ち切る・細かく刻む |

| パサつきがある | ささみ、焼き魚、いも類 | とろみをつける・煮る |

| 弾力が強い | こんにゃく、きのこ | 薄く切る・小さくする |

| 皮がかたい | トマト、ぶどう | 皮をむく |

| 水分が少ない | ゆで卵、パン | 水分を加える・煮込む |

ひとくちサイズにしても、焼き魚などのパサパサするものは、飲み込みづらいです。

そうした場合は「とろみをつける」「ペースト状にする」「水分を含ませる」など、食材の調整が有効です。

飲み込みにくい=食べたくない、ではないことも

炒め物を細かく刻んで片栗粉でとろみをつけたり、一口サイズのおかずと一緒に小さなおにぎりを握ってあげたりするだけでも、ぐっと食べやすくなります。

ただ正直…料理が終わった後の「刻む」「とろみをつける」って、意外と大変なんですよね(笑)

私の施設では、和光堂の「とろみのもと」を試したこともあります。

でも施設なので消費が早くて…。

結局、今はコスパ重視で水溶き片栗粉に落ち着いています。

でも、家庭で使うなら「とろみのもと」は本当に手軽でおすすめです!

水分の多いおかずにもサッと混ぜるだけで、とろみの加減も失敗しにくく、忙しいごはん時にすごく助かります!

お得な大容量タイプもあります。

お口を動かす簡単レシピ紹介

食べやすく工夫するのと同時に、「日常的にお口をよく動かす噛むためのメニュー」を取り入れてみるのがおすすめです。

今回は、私が働いている施設でも子どもたちに人気のある「噛む力を育てるメニュー」を3つご紹介します。

レシピは市販品やネットのアイデアを少しアレンジして使っているので、参考にしたレシピサイトもあわせてご紹介しますね。

コーンのはんぺん団子

- はんぺん…1枚

- コーン…15g

- 片栗粉…小さじ2

▶参考レシピ:

Nadia|はんぺん団子のひとくちおつまみ

入れる具材を、コーンだけでなく、人参やひじき、枝豆に変えてもおいしいです。

全部の具材を混ぜて焼くだけなのでとっても簡単に作ることができます。

ふわふわ+弾力があるはんぺん団子は、舌でまとめて飲み込む“練習”にぴったり。魚のうまみもしっかり感じられて、子どもにも食べやすい一品です。

一口サイズに丸めてあげることで、成功体験が生まれやすくなります。

舌でまとめて、飲みこむ練習に最適です!

胡瓜とたくあんの納豆あえ

- 納豆…1パック

- きゅうり…5g

- たくあん…10g

きゅうりとたくあんを、納豆と同じくらいの大きさのサイコロ状に切って混ぜ合わせるだけで完成。

粘る・かたい・シャキッとした、3つの異なる食感が一皿に。

いろんな動きを口の中で経験できるので、“ためこみ”の予防に。

普段は白ごはんだけの子たちも、「ごはんにかけていい?」と笑顔で聞いてくれるほど人気なんです!

噛む練習をしながら、子どもたち自身が「食べたい」気持ちになれるのは、うれしいことですね。

とっても人気!手羽中の甘辛焼き

▶参考レシピ:

Nadia|子ども喜ぶ!手羽中の甘辛焼き

こちらのレシピは、Nadiaのレシピ「子ども喜ぶ!手羽中の甘辛焼き」を参考にしつつ、

子ども向けに味つけを少し変えて作っています。

手羽中…400g

醤油…大2

みりん…大2

酒…大2

砂糖…大1

しょうが‥適量

調味料はあらかじめ煮立てて、砂糖がしっかり溶けたら火を止めて粗熱をとります。

手羽中はそのまま10〜15分ほど漬け込むと、しっかり味がなじみます。

焼く前に軽く小麦粉をまぶすことで、パサつかずにふっくら焼き上がっておいしいです!

子どもたちにとっても食べやすくなります。

100均で売っている「小麦粉ふりふり」使うと、キメ細かい小麦粉が出てきて、きれいにまぶすことができます。

骨つき肉は、「かむ力」を育てるのにぴったりの食材です。

かじりとる動きによって、前歯・奥歯・舌の連携が自然と引き出されます

さらに、手づかみで食べることで、自分のペースを大切にしながら“食べる感覚”をしっかり身につけることができます。

「ガブッ」といけたら自信もUP

私の働く施設でも、この料理が大好きな子がいて、骨までガジガジしていたことがありました!

思わず慌てて止めたんですが(笑)

それくらい夢中になれる食材でもあるので、食べるときは大人がそっと見守ってあげてくださいね。

【まとめ】焦らずに寄り添う対応が子どもの成長を支える

発達途中の“噛む・飲み込む”力に寄り添う

子どもが食べ物を口にため込むのは、発達の過程でよくあること。

噛む力や飲み込む力がまだ育ちきっていない時期だったり、食材の硬さがその子に合っていない場合もあります。

「どうすればこの子にとって食べやすくなるかな?」と目線を変えてみることで、

大人の“イライラ”や“焦り”も、少し軽くなるかもしれません。

慌てず、できることからひとつずつで大丈夫

「スプーン半分」「声かけひとつ」「正しい姿勢」など、小さな工夫の積み重ねが、子どもにとっての安心と成長に繋がっていきます。

少しずつ「食べるってうれしいね」を増やしていく

子どもが口にため込むのは、困っているサインかもしれません。

一見、好き嫌いに見えても、実は「いまはうまくできない」っていう小さな気持ちが、そこにあるのかもしれない。

私も毎日、焦ったり、うまくいかない日があります。

それでも、保育士さんに教えてもらった「ゆめみるゆっくりさんの歌」を思い出しながら、目の前の子どもと向き合っています。

「おいしく食べられる日」は、きっとくる!

そんなふうに思いながら、焦らずに、できることから少しずつ。

子どもと一緒に「食べるってうれしいね」を、増やしていけたらいいなと思っています。

の-領収書を発行する方法-14-1024x576.jpg)

コメント