「じっと座ってごはんを食べてくれない…」

「すぐに立ち歩く」

そんなお悩み、ありませんか?

1歳半〜2歳ごろの子どもに多いお悩みのひとつが、食事中にすぐ立ち歩いてしまうこと。

「ちゃんと座ってね」とお願いしても、気が付けばピューとどこか部屋の隅っこに・・・。

1度や2度なら優しく対応できても、何度も繰り返されると、ついイライラしてしまうことありますよね(笑)。

でも実は、「じっと座っていられない」のは子どもの体や感覚の発達と深く関係していることもあります。

せっかく頑張って用意したごはん。

立ち歩かれると、悲しい気持ちにもなってしまいますよね。

でも、子どもたちにも「座っていられない理由」がちゃんとあるかもしれません。

私はこれまで10年以上、たくさんの子どもたちと食事の時間を過ごしてきました。

そのなかで感じるのは、「今すぐできなくても大丈夫」ということ。

発達に合わせたサポートをしていけば、少しずつ「食卓での落ち着き」は育っていきます。

この記事では、保育現場でのリアルな事例をもとに、「立ち歩きたくなる理由」と「やさしい関わり方」について、現役栄養士の視点でやさしく解説します。

- 子どもが立ち歩いてしまう本当の理由

- すぐマネできる声かけと関わり方

- 座れる体を育てる遊びのヒント

子どもが食事中に立ち歩くのはどうして?

座るための”力”がまだ育っていない

子どもがじっと座っていられないのは、体の発達が途中だったり、気持ちの切り替えが難しかったり、いろんな要素が重なっていることが多いです。

一見、「わがまま?」「集中力がない?」と思われがちですが、

実は「体の感覚そのものがまだ育っていない」ことが、大きな理由のひとつです。

子どもがじっと座っていられるためには、

「固有覚(筋肉や関節の位置や動きの感覚)」と

「前庭覚(体のバランスや傾きを感じる感覚)」が必要です。

一般的な言い方に変えると、

- 「自分の体が今どんな姿勢か」

- 「どこに力を入れると安定するか」

を感じるための感覚のこと。

でも、小さな子どもたちはまだこの感覚が発達の途中です。

だからイスに座っていても、

「自分ではまっすぐ座ってるつもり」でも、実はずっとグラグラしてる

なんてことがよくあります。

姿勢を保つだけでいっぱいいっぱい

感覚が未熟なうちは、

「姿勢を保つこと」だけでエネルギーを使い切ってしまう子もいます。

集中してスプーンを口に運ぶどころか、

座っているだけでがんばりすぎて疲れ切ってる状態。

「もうむり~~!!」と立ち上がる=実は体のSOSサインということも。

これは、大人が長時間イスに座っていて、

思わず「ふぅ〜」と背伸びしたり、椅子から一度立ち上がる感覚に近いかもしれません。

ごはんに興味が持てない

そしてもうひとつ考えられる原因は「ごはん自体に興味が持てない」ことです。

座って食べられない理由として、体や姿勢の問題だけでなく、

そもそも「食べたい」とう気持ちが低いことが影響している場合もあります。

「うちの子だけかな?」と思うかもしれませんが、私の現場でもこうした様子は珍しくありません。

子どもたちの中には、「おいしい!」と口では言うけれど、なかなか食が進まない…ということもよくあります。

「食べるのが好き」になるにも、子どもによってペースがあるんですよね。

食べ物への興味が増えると、自然と座る時間も伸びていきます。

ごはん以外のことで心がいっぱい。

子どもは、集団生活や忙しい家庭の中では、

- 「言いたかったことを言えなかった」

- 「気持ちを伝える時間がなかった」

そんな「もやもやを抱えたまま食卓に向かう」こともよくあります。

「急に食べなくなった子」の背景に、些細なトラブルや気持ちの引っかかりがあったことを、何度も見てきました。

この状態では、どんなにごはんが美味しくても、食事を「楽しむ」のは難しいですよね。

どうしたら座って食べられるようになる?

まず大切にしたいのは、「無理なく座れる」こと。

子どもの発達や性格に合わせて、できることから少しずつ、環境を整えたり、声かけを工夫したりすることが大切です。

テーブルやイスが子どもにあったものを選ぶ

引用:【著】田村聡子・濵田郁美(離乳食・幼児食指導のビジュアルガイドブック)

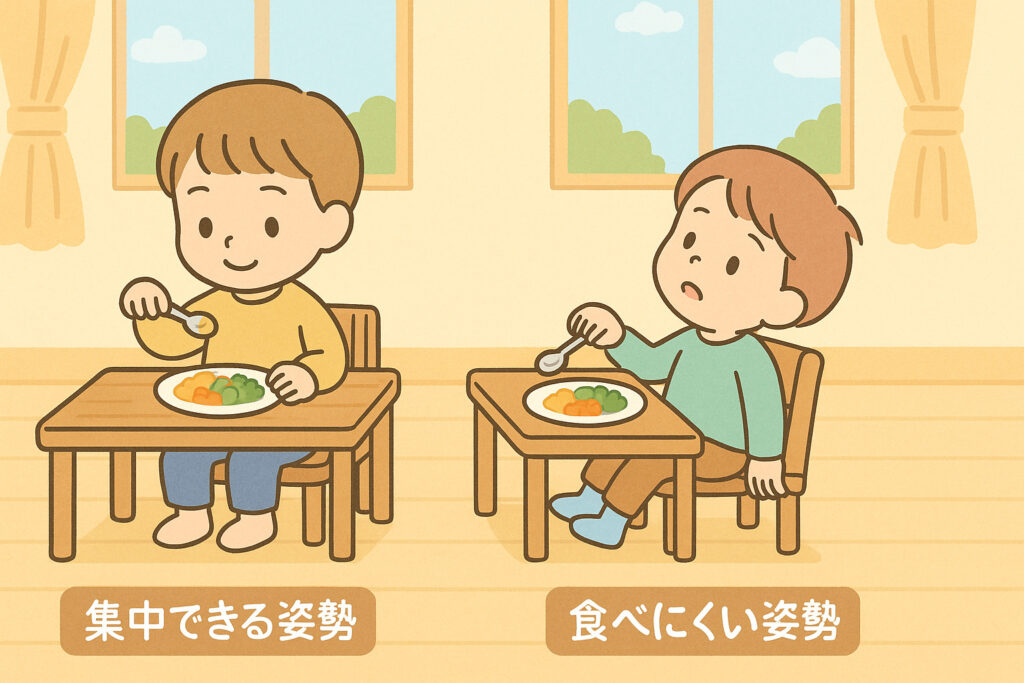

子どもが食事中に落ち着かない原因のひとつに、「座りにくさ」があります。

姿勢が不安定なままだと、長く座るのがつらくなり、すぐに立ち歩いてしまうこともあります。

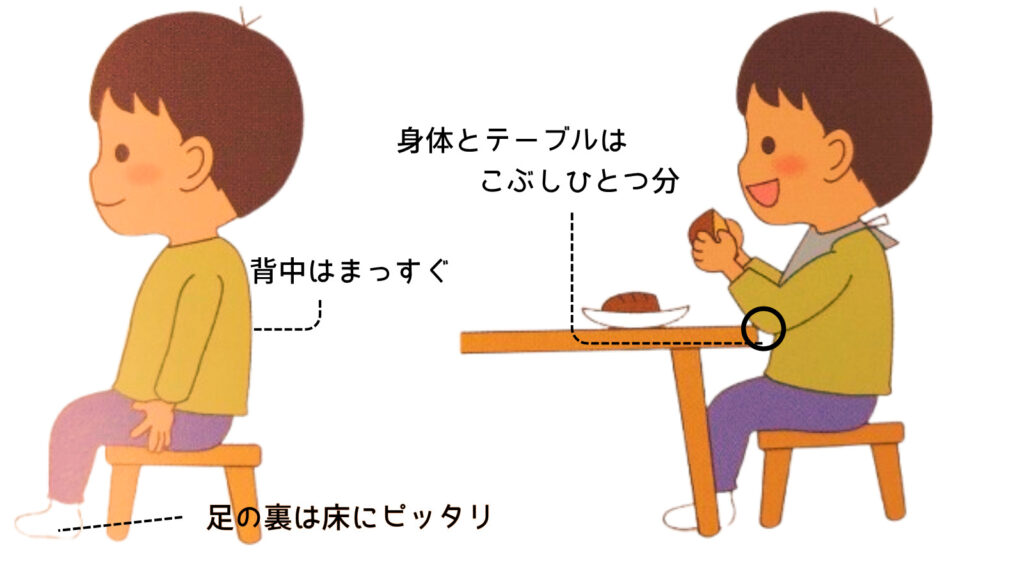

そのため、体に合ったテーブルや椅子を使うことはとても大切です。

いきなり家具を買いなおす必要はありません。

まず見てほしいのは、

「足の裏が床や足置きにしっかりついているかどうか」

足がぶらぶらしていると、体幹で体を支えるのが難しくなり、姿勢も崩れやすくなります。

踏んばる力が育つと、“噛む力”や“食べる力”にもつながります

私の働く施設でも、足裏がつくように、バスタオルや牛乳パック、ジョイントマットなどを使って調整しています。

安定した足元をつくることは、「座って食べる力」の土台づくりにつながっていきます。

【正しい姿勢のポイント】

- 足の裏が床や足台にぴったりついている

- 背中はまっすぐ

- テーブルとお腹の間にこぶし1つ分のすき間

- 肘が自然に90度くらいに曲がるテーブルの高さ

また、自分で食べることをサポートするためには、体がまっすぐよりやや前傾になる姿勢が理想です。

食べやすさ=座りやすさでもあります。高さ調整が大きなカギになります

お手伝いで食事の時間を「楽しい!」にする

私の職場でも取り入れているのですが、「お手伝い」はちょっとした工夫で取り入れやすく、子どもも楽しんで取り組めます。

たとえば、

- テーブルを拭く

- お茶碗を並べる

- 盛りつけをする

お手伝いを経験することで、「自分が準備したから食べたい」「ありがとうって言ってもらえたからうれしい」といった食事に前向きな気持ちが育ちます。

座ってごはんを食べる力」は、こうした日々の積み重ねの中で育っていきます。

私が現場で大切にしている声かけ

立ち歩いてしまった場合「でも実際に、どう声をかけたらいいの?」と悩む方も多いと思います。

ここでは、私が日々の保育の中で気をつけている声かけや関わり方を、ほんの少しご紹介します。

ご家庭とは違う環境かもしれませんが、ヒントになればうれしいです。

たとえば、食事中に子どもがいきなり立ち歩いてしまうこともあります。

そんなとき、私は無理に追いかけたりせず、いったんじっと待ちます。

「おしぼりをしぼいておこうかな」

「みんなの様子も見てみよう」

そんなふうに、自分のことをしながら、そっと待つ時間をつくります。

いったん冷静になって、子どもが戻ってくるのを待つ——そんな時間です。

そして、おずおずと戻ってきた子には、「おかえり」と自然に声をかけます。

理由は、正直なところ本当にわからないことが多いですが、

私は、思いつくかぎりのことを考えて、言葉にしてみます。

「手伝ってほしかったの?」

「苦手なものがあったの?」

子どもがうまく言葉にできない気持ちを、

「どうしてほしかったのか」を教えてもらえるような気持ちで、そっと聞いています。

また、魚やお味噌汁など苦手な食材があるときには、こんなふうに声をかけることもあります。

「どれくらいなら食べられそう?」

目の前で一緒に量を減らすことで、

「これなら食べられるかも」という気持ちが生まれることもあります。

食べるのが嫌になったのか、お腹がいっぱいなのか、立ち歩いてしまう、その理由は子ども自身もうまく言葉にできないことがほとんどです。

でも、大人のどんな理由であっても否定せずに受け止める気持ちをもって、

子どもたちの「もう一度座ろうかな」「がんばって食べてみようかな」というそんな気持ちを支えれるように、日々声かけを意識しています。

こう言えば食べるはなくても、「こう言われてうれしかった」は残っていくと思っています。

体幹を育てる遊びで「座れる体」に近づける

食事中に姿勢を保つためには、実は体幹の筋肉がしっかりしていることがとても大切です。

そこでおすすめなのが、「遊びながら体を育てる」こと。

たとえば、

- トランポリン

- 平均台

- バランスボール遊び

などは、自然と体幹を使いながらバランス感覚を養える遊びです。

私の施設でもよく取り入れられていますが、おうちでもできる遊びはたくさんあります。

たとえば、

- ぎっこんばったん(シーソー動き)

- おいもごろごろ(床で転がる)

- 拭き掃除のような前傾姿勢の動きなど

これらは特別な道具を用意しなくても、家の中で子どもと一緒に楽しみながら取り入れられる体幹トレーニングです。

“一緒に楽しむ”が子どものやる気を引き出すポイントです。

こうした遊びの積み重ねが、結果的に“座って食べられる力”を支える体づくりにつながっていきます。

「ルールを守る」という練習

確かに、姿勢や感覚がまだ未発達であることは事実です。

けれど同時に、「ごはんは座って食べるものなんだよ」というルールを、

- わかりやすく

- 繰り返し

- 具体的

に伝えていくこともとても大切です。

これから先、幼稚園や保育園、そして小学校と、子どもたちは集団生活の中で過ごしていきます。

その中では、「ルールを守る」ことが求められる場面もたくさん出てきます。

だからこそ、家庭の中で少しずつ「ルールを守る」練習をしておくことは、子どもにとっても大きな支えになります。

ルールの伝え方は、シンプルで具体的にすると子どもには届きます。

たとえば…

- 追いかけて口に運ばない

- 「座っている間に食べようね」と伝える

- 「ごはんは〇分くらいで終わるよ」と時間を区切る

「自由にさせる」のではなく、「できる範囲で続ける」ことが大切なんですよね。

私が見た保育現場では、時計の文字盤に果物のシールを貼って、「いちごのところまでに終わろうね」と伝えている工夫がありました。

まだ数字がわからない子どもたちにも、目で見て「終わりの目安」がわかるようになっていて、とても素敵なアイデアだと感じました。

まとめ:座って食べられない子には理由がある。まずはできることから少しずつ

子どもの体は、まだ成長の途中にある

「ちゃんと座って!」と言いたくなる気持ち、すごくよくわかります。

でも、子どもが立ち歩いてしまうのは、気持ちの問題というより、体の発達やまわりの環境が関係していることもたくさんあります。

姿勢も気持ちも整うには、ちょっと時間がかかることもあるんですよね。

座りたくなる“土台”を、いっしょに用意する。

子どもが「座ってみようかな」と思えるように、大人ができることって実はたくさんあります。

椅子や足元の調整、遊びを通して体を育てること、大人の前向きな声かけ。

そのどれもが、「座れる力」につながる大切な一歩です。

今日できることから始めてみる

「また座れたね」「今日はここまで食べられたね」

そんな小さな一言の積み重ねが、子どもの自信と“座って食べる力”を育てていきます。

まずは足がマットや床につくようになっているかを見てみたり、

ごはんの前にちょっとしたお手伝いをお願いしてみたり

そんな“今日できること”から始めてみてくださいね。

コメント