いつになったらこぼさずに食べられるの?

服が床が・・・ごはんだらけ。

わかります!!

床に這いつくばって、一粒、一粒拾って、きれいにお掃除。

本当にお疲れ様。私たち。(笑)

入園・入学を控えたこの時期。

「給食、一人で食べられるのかな……」と、

カレンダーを見ながら不安が膨らんでいませんか?

実は、不安を感じているのはお母さんだけではありません。

子ども自身も「自分でできるかな?」「みんなと同じようにできるかな?」と、小さな胸をときどきソワソワさせていたりします。

でも、大丈夫。 入園前に必死に「特訓」をする必要はありません。

大切なのは、今のお子さんの「発達のステップ」を知り、

そのステップを支えてくれる「道具(お皿)」を味方につけてあげること。

「おうちで一人で食べられた!」という小さな自信は、

園での生活を支える大きな勇気に変わります。

今回は、栄養士の視点から「入園前に整えてあげたい食事環境」と

「自立を助けるお皿選び」についてお話しします。

- スプーン・フォークを使うために必要な発達のステップ

- 「できない」を、解決できるお皿の特徴

- 入園・入学前に整えてあげたい「自立を助ける食事環境」

1歳・2歳はなぜこぼすの?発達の視点でわかる3つの理由

「練習しているのに、どうしても手づかみ食べに戻っちゃう」

「スプーンでうまくすくえなくて、結局イライラして投げちゃう」

それは、お子さんのやる気がないわけでも、教え方が悪いわけでもありません。

実は、スプーンを使いこなすには「3つの発達のハードル」を越える必要があるからです。

理由1|「手首をくるっ」とする動きがまだ未熟だから

1歳半ごろ~2歳頃の子どもは、

手首をくるっと回す動き(手のひらを上にしたり下にしたりする動き)がまだ上手にできません。

そのため、瓶のふたを開けたり、紙にクルっと丸を書く動きもぎこちないことがあります。

この頃は、肘をつかったり、腕を全体に動かしたりして、スプーンを口に持っていくように食事をします。

だから、すくうことも、ごはんを上手に口に運ぶのが難しかったりします。

でも、手首を返せなくても勝手にスプーンにごはんが乗ってくれるお皿があれば、話は別です。

⇒勝手にスプーンにごはんが乗ってくれるお皿の代表が、こちらです。

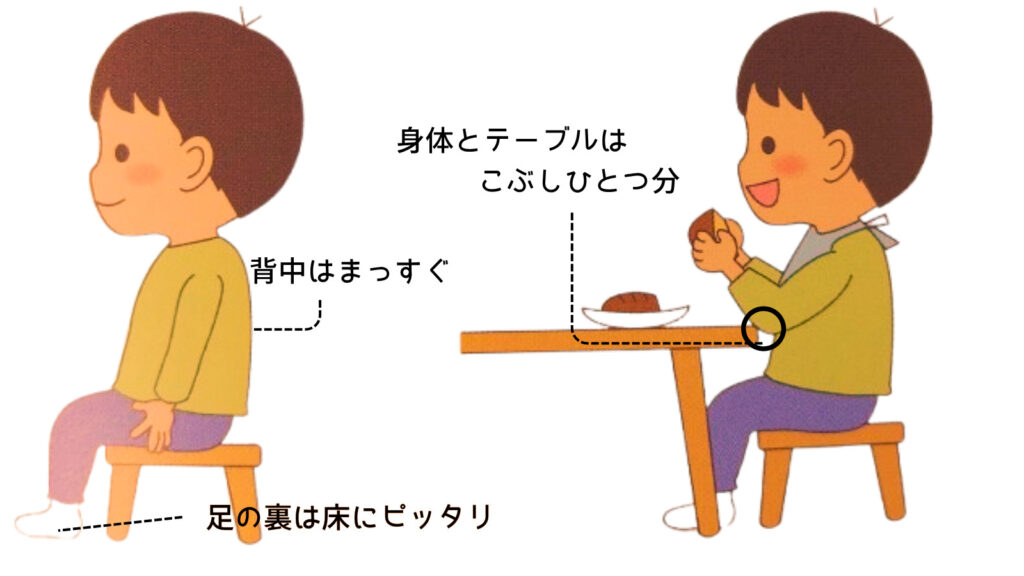

理由2|足元がふらつき、姿勢(座位)が安定していないから

体幹がまだしっかりしていないこの時期、足が地についていないと、

体を支えることでいっぱい、いっぱいになってしまい、

細かい指先の操作まで集中力が回りません。

椅子に座って足の裏がしっかり板につくことで、

初めて「手元のコントロール」に集中できる土台が整います。

姿勢を保つ力がついてくると、手の動きも安定してきます。

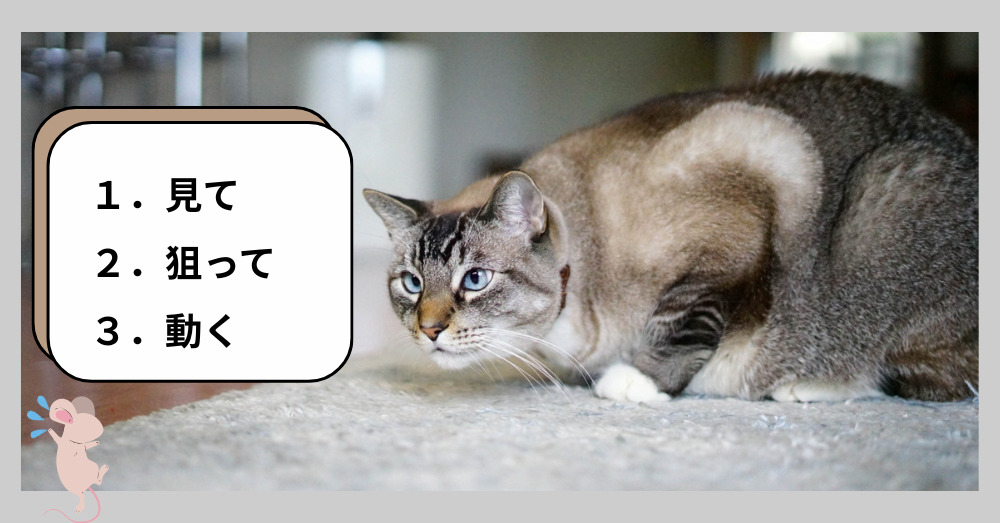

理由3|目で見た場所にスプーンを運ぶ「協調運動」が練習中だから

スプーンを口に運ぶには、「見る」「ねらう」「動かす」を同時に行う力が必要です。

これを「手と目の協調運動」といいます。

まだ発達途上の時期では、視線がずれたり、口の位置を見失うことも。

「目で見て、狙いを定めて、手を動かす」って、実はとても高度な動きなんです。

たとえば手づかみ食べは、子どもが自分で狙いを定めて手を伸ばし、「食べる」「おいしい!」という経験を繰り返せる動きでもあります。

手づかみ食べは、スプーンを使う力の下地になります

こぼしやすい1歳・2歳の食べ方が変わる!現役栄養士が教える「お皿選び」3つの鉄則

「自分でやりたい!」というお子さんの意欲。

「自分でできた!!」「食べれた!」という達成感。

それをそっと支えてくれるのが、実はお皿の形だったりします。

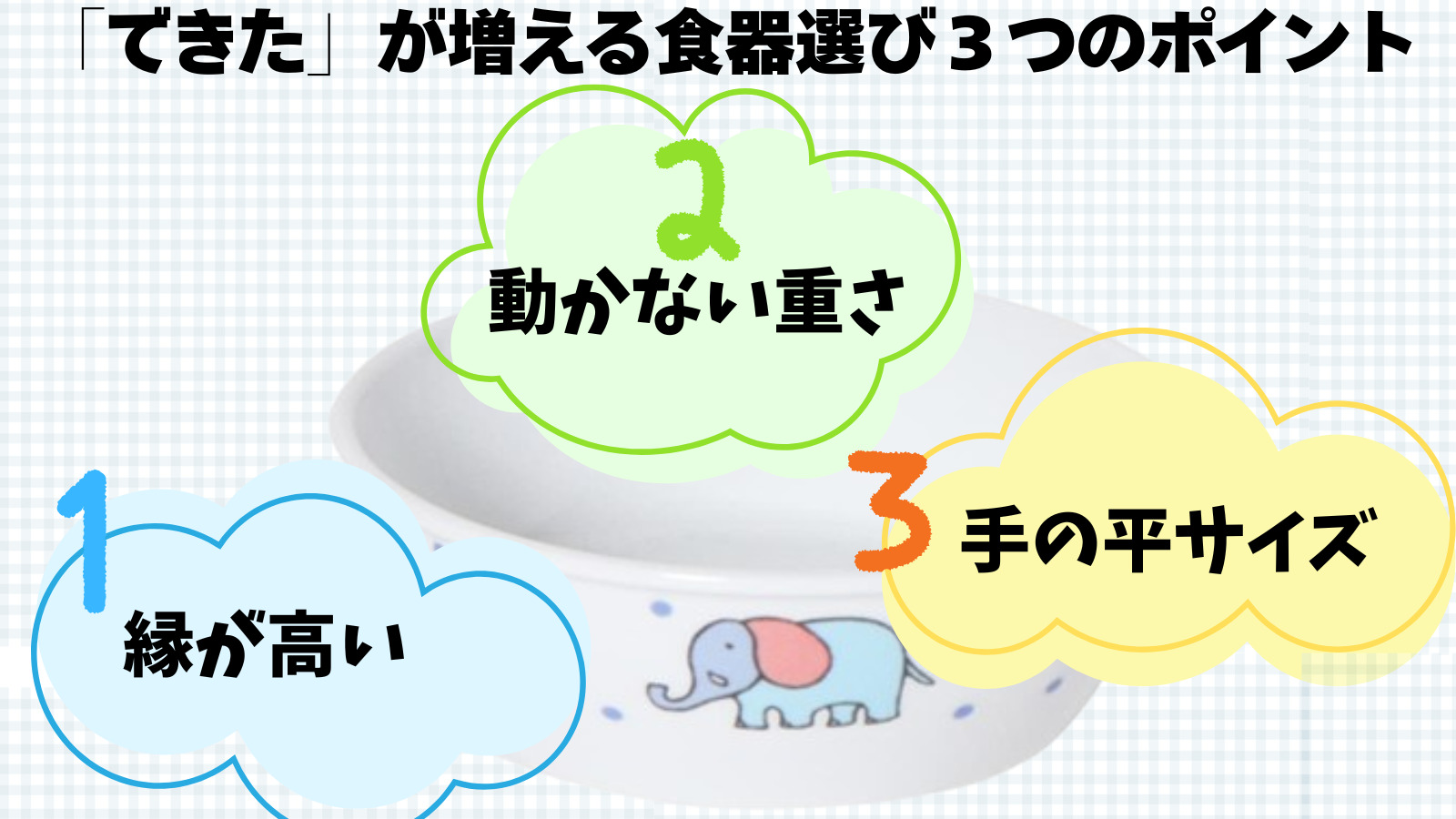

私が施設でも愛用している、おすすめの食器のポイントは3つです。

- 縁の高さがあるもの。

- すくう時に皿が動かない程度の重さのあるもの。

- 大きさはだいたい10~12㎝程度。

鉄則1|魔法の壁!「直角のふち」がすくい方を教えてくれる

このお皿、ふちがほぼ直角に立ち上がっているんです。スプーンを横に滑らせて、ふちに当てるだけ。それだけで、魔法みたいに食べ物がスプーンに乗ってくれます。

「手首を返す」という難しい動きがぎこちなくても、お皿が「すくい方」を教えてくれるんです。

鉄則2|逃げない重さ!「ずっしりした磁器」が集中力を生む

プラスチックの軽いお皿だと、子どもが力を入れると逃げてしまいますよね。

適度な重みがある磁器製なら、お皿がピタッと安定します。

子どもは「お皿を押さえる」ことに気を取られず、「すくう」ことだけに100%集中できるんです。

鉄則3|体の正面で捉える「10〜12cmの手のひらサイズ」

10〜12cmという「手のひらサイズ」は、子どもの視界にスッポリ収まるジャストサイズ。

体が小さい子どもにとって、このサイズならお皿が体のすぐ目の前にくるので、

片手で添えやすく、スプーンを運ぶ距離も最短で済みます。

「ここを狙えばいいんだ!」とひと目でわかるから、

集中力が途切れず、最後の一口まで自分で食べきる達成感に繋がります。

でも、この条件(直角のふち・磁器・サイズ)を全部満たすお皿を自力で探すのって、

結構大変ですよね・・・

入園・入学前に整えてあげたい「自立を助ける食事環境」3つのポイント

道具を揃えたら、次は「自分でできた!」を増やすためのちょっとした環境作りです。

園生活がスムーズに始まるための、おうちでできる3つのポイントをお伝えします。

ポイント1|集中できる落ち着いた環境作り

まずは、食べることに集中できる土台作り。

- テレビを消す、スマホを置かない

- おもちゃは片付ける

大人が何気なく食べている姿を見て、

子どもたちは「こうやって食べるんだ!」と自然に真似を始め、食べ方を学んでいきます。

難しいことを考えなくても、大丈夫。

まずは落ち着いて食べられる環境で、「一緒に食事を楽しむこと」を心がけてみてください。

ポイント2 |無理なく「自分でできた!」を支えるバトンタッチ

2歳前後の「やりたいけど、できない」時期は、

最初から最後まで完璧を目指すと親子でヘトヘトに。

そこでおすすめなのが「最後の一口」をバトンタッチする方法です。

- 大人が一口分を「セット」する

お皿のふち(魔法の壁!)を使って、食材を乗せたスプーンをお皿の端に準備します。

- 最後の一口を「自分で」食べる

セットされたものを口へ運ぶだけ。これなら高いハードルもひょいっと越えられます。

- 「ピカン、ピカンッになったね!」と喜ぶ

たとえ途中がぐちゃぐちゃで地球がお皿状態でも(笑)

最後の一口を「自分の力でパクっと食べて、気持ちよかった!」で終われば、

その食事は子どもにとって「楽しい時間」として心に刻まれます。

ポイント3|「手伝って」と言えることも、大切な力

入園を控えると「全部一人でさせなきゃ」と焦るかもしれません。

でも、本当に大切なのは一人で全部をできるようになることではなくて、

- 困ったときに「てつだって」「おねがい」と、大人に困っていることを伝えられること。

園生活を安心して過ごすための、とっても大切で「頼もしい力」です。

特に、周りをよく見ている優しい子ほど、

一人で頑張りすぎてしまうことがあります。

だから、上手に食べる練習と同時に、

「こまったら、いつでも「てつだって」って言っていいんだよ」と、

お子さんに伝えてあげてください。

「ぐずり」が減り、親の心に余裕ができる

「今日も地球がお皿みたい……」と、片付けの途方もなさに溜息が出てしまうこと、ありますよね。

でも、できないことに一番イライラしているのは、実は子ども自身かもしれません。

以前、私が介助した1歳半の子は、上手くすくえずスプーンを投げ出してしまいました。

でも、ふちのしっかりしたお皿で再挑戦し、自力で一口すくえた瞬間、その子の表情はパァッと輝きました。

大人が口うるさく注意するより自分だけでできる「環境」を一つ用意してあげる。

それだけで、子どもの自信と達成感は劇的に変わります。

ただ、食事の準備も後片付けも、どうしても手につかない日……ありますよね。

そんな日は、大人だって「てつだって!」って言っていいんです。

例えば、冷凍庫に「モグモmogumo」を忍ばせておくのも、

立派な「てつだって」のサインです。

モグモmogumoは管理栄養士が考えぬいた幼児食を、

レンジ1分であなたの代わりに「ちゃんとしたごはん」を準備してくれます。

そうやって作った15分の余裕で、お子さんの「できた!」を一緒に喜んであげてくださいね。

>> [大人の心に余裕を。モグモmogumo公式サイトはこちら]

【まとめ】食事は「練習」ではなく「楽しい本番」にしよう

子どものペースで「できた!」を積み重ねよう

机の上がぐちゃぐちゃで、「今日も地球がお皿みたい…」

「片付けがとんでもない・・」思ったこと、ありますよね?(笑)

一人でやりたいけれど、まだ上手にできなくて、

悔しい気持ちを抱えているのは、実は子ども自身かもしれません。

そんなとき「できたねー!」「おいしいねー!」と声をかけるだけで、

子どもの表情はふっとほぐれます。

うまくいかない瞬間も、見守られている安心感があれば、

また挑戦しようという意欲が自然と芽生えます。

食べることを通して、「できた」が増える時間を、子でもと一緒に育てていきたいですね

大人が笑顔で「おいしいね」と伝えるだけで、子どもにとっては十分な応援になるのです。

大人が「おいしいね」と笑顔を向けるだけで十分

子どもは、大人の表情をよく見ています。

「上手にできた?」よりも、「おいしいね」「たのしいね」と笑顔を向けることが、

何よりの応援になります。

ごはんは「訓練」ではなく、

「たのしくて」「おいしい」時間であることを忘れないでおきたいですね。

コメント